COMUNICACIÓN POSTER

AUTORES

Palazón García, Elena 1; Perona Moratalla, Ana Belen 2; Fernández Díaz, Eva 2; Monteagudo Gómez, Maria 2; Sandoval Valencia, Hernan 3; Calatayud Perez, Vicente 3

CENTROS

1. Servicio de Neurología. Hospital General Universitario de Albacete; 2. Servicio de Neurología. Hospital General de Albacete; 3. Servicio de Neurocirugía. Hospital General de Albacete

OBJETIVOS

La hidatidosis es una parasitosis causada por cestodo Echinococcus, más frecuentemente E.granulosus. Puede afectar diversos órganos, de forma característica hígado y pulmón. La presencia de quistes hidatídicos intracraneales es muy rara, presentándose en 2-3% de los casos, predominantemente en edad infantil. Se presenta un paciente que debuta con crisis parciales complejas secundarias a quiste hidatídico cerebral.

MATERIAL Y MÉTODOS

Niño de 9 años, sin antecedentes de interés salvo contacto con perros. Comienza con crisis parciales complejas, sin otra sintomatología. Se realizan pruebas de neuroimagen y ante los hallazgos se amplía el estudio, poniendo tratamiento correspondiente además de fármacos antiepilépticos y extirpación quirúrgica.

RESULTADOS

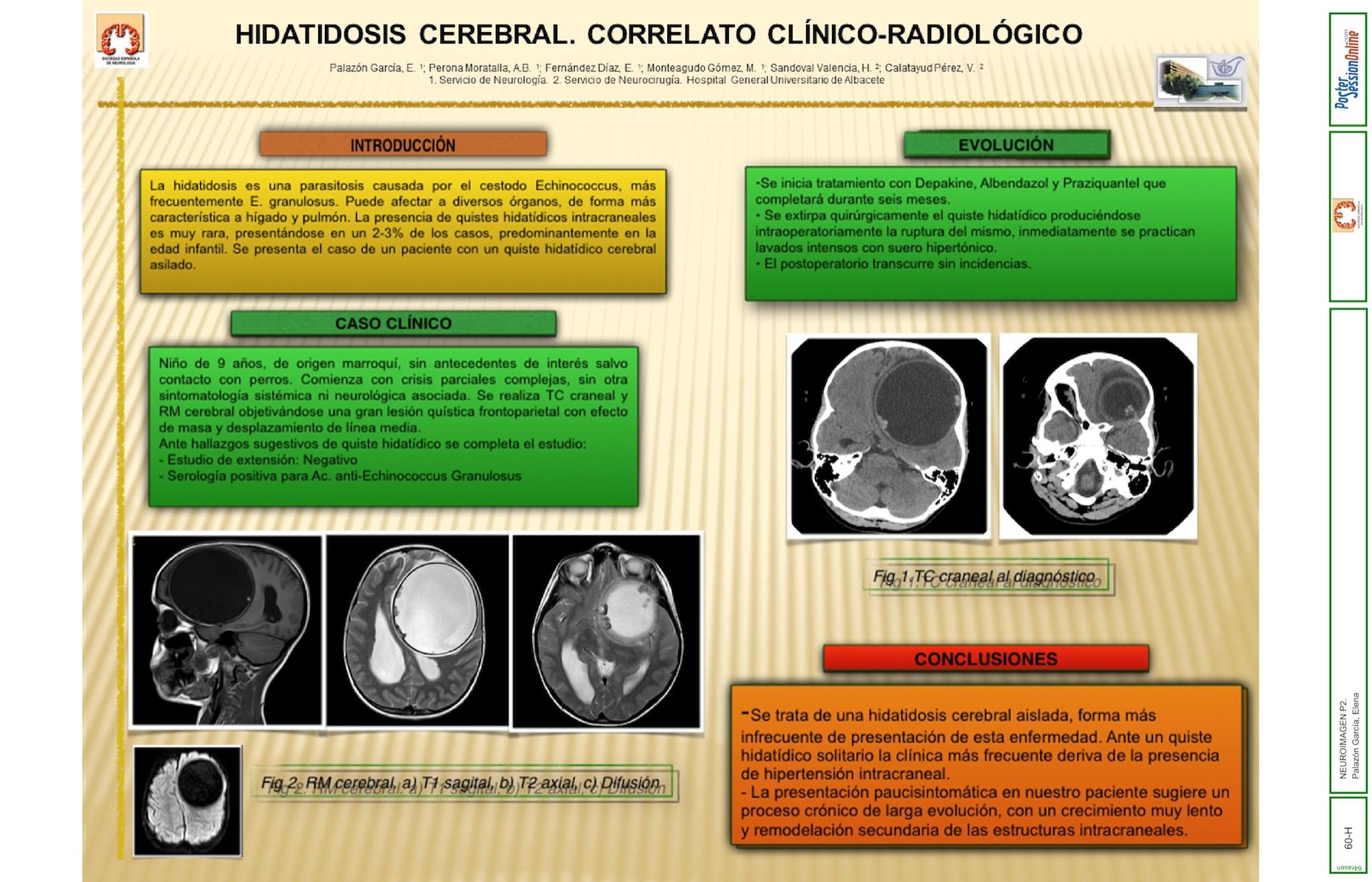

Se realiza TC craneal y RM cerebral que evidencia lesión quística frontoparietal izquierda con gran efecto masa y desplazamiento de línea media, sugestiva de hidatidosis cerebral. Confirmándose mediante serología positiva para anticuerpos anti-echinococcus granulosus. El estudio de extensión sistémica (ecocardiografía, Rx tórax, ecografía abdominal y fondo de ojo) es negativo. Se inicia tratamiento con Depakine, Albendazol y Praziquantel que completará durante seis meses. Se extirpa quirúrgicamente el quiste produciéndose intraoperatoriamente la ruptura del mismo, inmediatamente se practican lavados intensos con suero hipertónico. El postoperatorio transcurre sin incidencias.

CONCLUSIONES

Se trata de una hidatidosis cerebral aislada, forma más infrecuente de presentación de esta enfermedad. Ante un quiste hidatídico solitario la clínica más frecuente deriva de la presencia de hipertensión intracraneal. Resulta curiosa la presentación paucisintomática en nuestro paciente, que sugiere un crecimiento muy lento de la lesión con la consiguiente adaptación del parénquima.